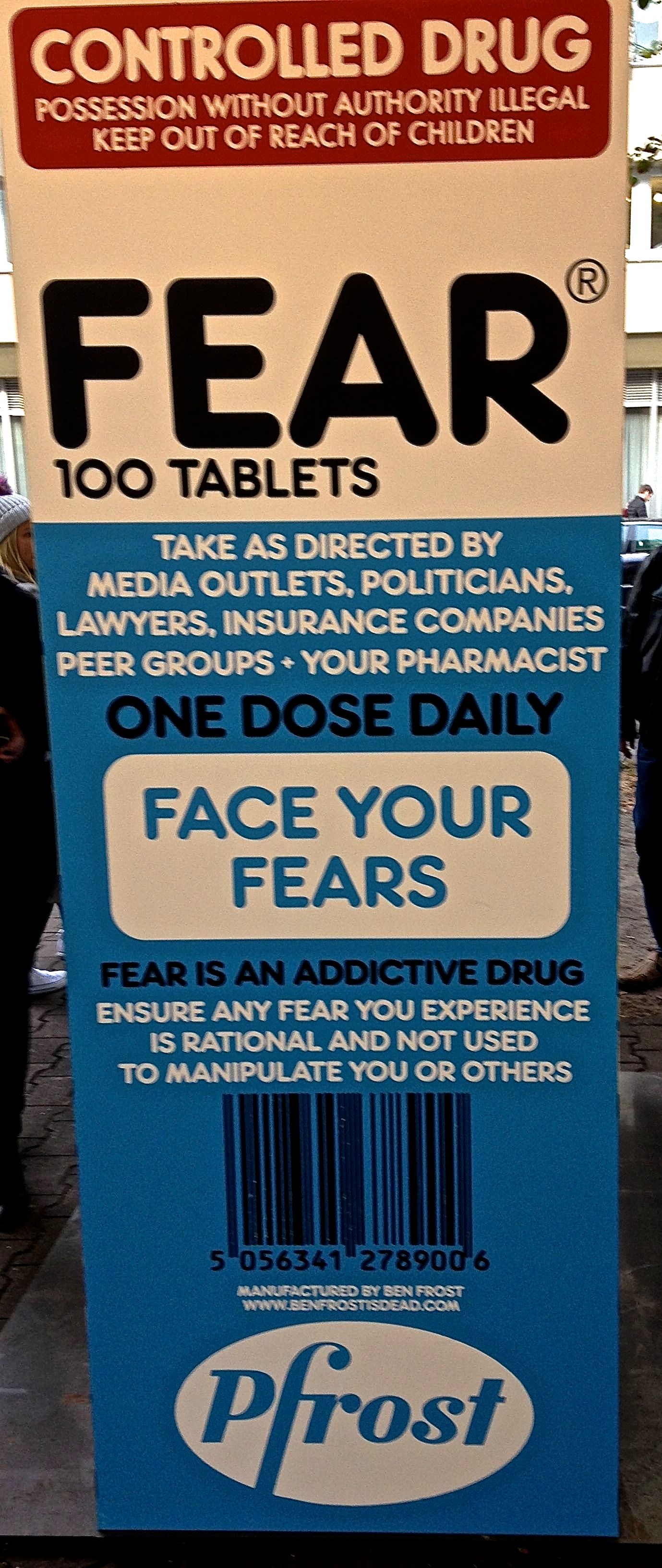

Im September 2017 hatte das Projekt Urban Nation einige Kunstwerke unter der Hochbahn in der Bülowstraße aufgebaut.

Wer direkt in die provisorische Galerie wollte, musste seine Tasche vorzeigen, Wasserflaschen waren nicht erlaubt. Unter den Objekten befanden sich einige, die ich fotografiert und unter „Blasphemie“ abgespeichert habe. Nicht, weil ich Blasphemie schlimm fände. Im Gegenteil, ich glaube, Kunst soll auch „blasphemisch“ sein dürfen. Denn ihre Aufgabe ist es nun einmal, immer wieder aus den Fenstern der rasenden Sinnmaschinen zu schauen und Ausschau zu halten nach einem anderen als dem Sinn, der den ganzen Zug konstruiert hat und am Laufen hält. Aber es ist nun einmal so, dass gerade blasphemische Objekte es nötig machen, dass eine solche Ausstellung und ihre Besucher vor verzweifelten Fanatikern der diversen Sinnmaschinen geschützt werden.

Wie man sich dazu verhalten kann? Ich habe mir noch einmal Texte aus der Zeit angeschaut, in der ich der Sache philosophisch zuleibe rücken wollte, also ernsthaft philosophisch, mit „FachbÜchern“, „Fußnoten“ und „Lehrberechtigung. In jener Zeit (es waren die Jahre nach einer philosophischen Dissertation) beschäftigte mich über viele Jahre einerseits das Verhältnis von lösbaren Problemen im Verhältnis zu den Problemen, die bleiben und sozusagen „ertragen“ oder“organisiert“ werden müssen. Ich finde es immer noch interessant, darüber nachzudenken, aber „im Fach“ musst du dich dann philosophiehistorisch mit Personen oder philosophischen Strömungen beschäftigen, für die du dann als „Experte“ giltst. Direkt auf das Thema zu zu gehen, ist nicht „fachmännisch“, das darf man sich erst erlauben, wenn man sich im Fach so weit bewährt hat. Das habe ich dann auch ein wenig getan, indem ich mich zur Expertin für deutsch-jüdische Philosophie des 20. Jahrhunderts gemacht habe. Das ist ganz okay so – aber ich möchte das Thema doch auch anders in die Welt holen. Darum stelle ich hier einmal, sozusagen unter die Hochbahntrasse der Philosophie, einige meiner Überlegungen zu dem bleibenden Problem der miteinander rivalisierenden „Welt- und Sinnentwürfe“ – eine Rivalität, in der von jeher der Jubel der einen immer die Blasphemie der anderen ist.

Das Bemühen der Philosophie ist immer auf das Universalisierbare gerichtet, und das meistens im Sinne eines problemlösenden Denkens. Zu den als universal geltenden Ideen gehört die von der Gleichheit, Gleichrangigkeit der Kulturen und der einzelnen Menschen. Sie sollen – theoretisch – irgendwann mal ein für alle mal durchgesetzt sein. Damit das passieren konnte, haben Revolutionäre nach „Umsturz aller Verhältnisse“ gerufen – mit den seit dem 20. Jahrhundert sattsam bekannten Folgen. Reformer strebten stets nach einem allmählich zu erarbeitenden „Ausgleich“, der weder alles beim Alten lässt noch zu viel von der schlichten Umkehrung der Verhältnisse erhofft. Das klappt in unseren Breiten besser – aber die Prozesse bleiben prekär und sind durchaus reversibel. So zeigt sich, dass in der praktischen Philosophie das problemlösende Denken nur ein Aspekt des Denkens sein kann – mindestens ebenso wichtig ist hier: wie denkt man eigentlich das Ertragen der nicht lösbaren Probleme? Gebürtlichkeit, Sterblichkeit und sonstige Bedürftigkeit der Menschen bleiben, und die Aushandelung eines für möglichst viele praktikablen und erträglichen Umgangs mit ihnen bleibt variabel, flexibel, semper reformanda.

Religionen, wie ich sie (im Weiterdenken religionsphilosophischer Ansätze des 20. Jarhunderts insbesondere aus der deutsch-jüdischen Philosophie) verstehe, haben seit der Aufklärung nicht zuerst die Aufgabe, irgendwelche Offenbarungsfabeln zu verbreiten (Welterklärungen findet man in der Wissenschaft nun einmal bessere). Was sie aber leisten können, ist: Verhaltensmöglichkeiten anzubieten, wo Menschen am Lösen von Problemen und am Ertragen der bleibenden Unmöglichkeit, „ethisch vollkommen“ zu handeln, scheitern. Auf ihrer Oberfläche drehen sich die Religionsstreitigkeiten unserer Tage um verschiedene „welterklärende“ Fabeln. Und da lautet die abendländische Forderung: Löst endlich dieses Problem und entscheidet euch für Vernunft und Wissenschaft. Theologische Fakultäten bemühen sich dann, einerseits Vernunft und Wissenschaft anzuerkennen, andererseits trotzdem noch etwas wie einen „Glauben“ zu denken und damit zu retten. Das kann man (und hat es auch in der westlichen Welt und in den sozialistischen Ländern sehr lange, gründlich und ausgiebig) bespötteln. Es kommen reihenweise Kuriösitäten heraus, über die zu lachen möglich, erlaubt und begrenzt unterhaltend ist.

Auf einer relevanteren Ebene, der sich auch Kant und seine Nachfolger immer wieder mit etwas wie Einsicht zugewandt haben, geht es aber in den Religionen um das richtige Verhalten zu den unlösbaren Menschheitsproblemen. Vielleicht nirgends wurde in dieser Frage die methodische „Eigenart“ der Religion intelligenter definiert als in dem Nachlasswerk des Neukantianers Hermann Cohen, der die Religion wie so eine Art „Kurdengebiet“ in den Grenzregionen der verschiedenen Ethiken ansiedelte. Ihre jeweiligen Sittenkodizes sind der rationalen Ethik verständlich und ihren Argumentationen zugänglich – ihre eigentliche Leistungsfähigkeit erweist sich dann, wenn die Menschen, wie sie es natürlicher- und notwendigerweise immer wieder tun, an den Forderungen der Ethik scheitern und verzweifeln.

Nehmen wir an, Grundsatz einer Weltethik wäre: du sollst die verschiedenen Weltdeutungen und Lebensentwürfe nebeneinander ertragen, aber in deiner jeweiligen Umgebung der Vernunft mit ihrer Gleichstellung aller Menschen so gut es geht zur Durchsetzung verhelfen.

Dann bleibt als unlösbares Problem anerkannt übrig, dass es wohl immer Rivalitäten zwischen verschiedenen religiösen Kulturen (wobei man die säkulare Kultur als eine ihrer Varianten ansehen kann, sofern die Rivalität betroffen ist) geben wird. Ziel der praktischen Vernunft kann es also nicht sein, alle in einer Einheitskultur aufzulösen oder ein für alle mal die eine oder die andere durchzusetzen. Wichtiger wäre ihr, genauer zu verstehen, wie mit diesen Rivalitäten so friedlich wie möglich umgegangen werden kann.

Soll es friedlich bleiben oder werden, so hat bei kulturellen Rivalitäten innerhalb eines politischen Machtgefälles stets die unterlegene Kultur (also die, die mit weniger Macht ausgestattet ist) die schwerere Aufgabe. Wenn sie dies verkennt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, erstens, die machtärmere Kultur will nichts weiter als auch oder selbst überlegen sein und erwirbt die dazu nötigen Mittel. Dann kommt es zu unergiebigen und brutalen Machtkämpfen. In denen werden wiederum entweder die alten Überlegenheiten und Unterlegenheiten festgeschrieben – oder es ergibt sich eine Umkehrsituation, die alles noch schlimmer macht, weil die plötzlich Überlegenen sich nicht einmal durch die paar in langer Erfahrung erworbenen Schliffe auszeichnen, welche die ehemals Überlegenen ein wenig zivilisiert erscheinen ließen. Beispiele aus der Geschichte werden jedem spontan einfallen – und so ungefähr sieht wohl auch das Schreckensszenario in manchen Ländern aus, in denen gegenwärtig säkulare und „fundamentalistische“ Kräfte um die Herrschaft streiten. Oder, zweitens, die machtärmere Kultur findet sich mit ihrer Unterlegenheit ab und löst sich leise weinend in die überlegene auf, entwickelt vielleicht ein paar sogenannte Ressentiments und Abfuhr für diese, aber macht weiter nicht von sich reden – so sah es aus „westlicher Perspektive“ lange mit Blick auf die anderen Kulturen aus, was selbst so bedeutende Kulturwissenschaftler wie Claude Levi-Strauss noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhundert zu der Annahme verführte, als wäre weltweit die „schlechthinnige“ Überlegenheit der westlichen Kultur anerkannt worden.

Will eine auf der Ebene der politischen und gesellschaftlichen Macht unterlegene Kultur beides nicht – und dies war der Fall der jüdischen Kultur der nicht assimilationswilligen, nicht zur Taufe bereiten Gebildeten in Deutschland und wohl überhaupt in Europa vor der Katastrophe – dann hat sie eigentlich nur eine Möglichkeit: Sie muss das verstehen, was sowohl ihr als auch der rivalisierenden und politisch überlegenen Kultur als gemeinsames Interesse wichtiger sein könnte als die Rivalität selbst, sie muss einerseits – auf eigenes Risiko – den Machtkampf erkennen und benennen, und andererseits muss sie selbst den Ausweg aus dem Machtkampf suchen, sei es auch nur, weil dieser den „Minderheitlern“ unangenehmer ist als den „Mehrheitlern“, die ja aus ihrer machtmäßigen Überlegenheit eine gewisse Befriedigung ziehen können, welche den „Insassen“ der unterlegenen Kultur versagt ist. Um nicht selbst einem destruktiven Machtkampf zu verfallen, muss also die unterlegene Kultur einerseits ihre Differenz zu der dem Machtkampf verfallenen überlegenen Kultur erhalten – und sich andererseits um eine Gemeinsamkeit bemühen, die beiden Anerkennung und Vorteile bietet.

Das Ergebnis muss nicht unbedingt Liebe sein. Aber es kann eine Koexistenz in Würde sein (und hier, in der Betonung der Würde, entferne ich mich zum Beispiel von Cohen).

Was am Ende die Würde einer Kultur ist, erhält sich (wie die Würde von einzelnen Personen) eben nicht unbedingt in direkter siegreicher Selbstbehauptung, es erhält sich, so meine ich, auch nicht im Selbstopfer (das in der Regel nur die pathetische Rückseite des Willens zur Selbstbehauptung ist), sondern es erhält sich am ehesten im klugen, lernwilligen, differenzierenden Umgang mit einer etwaigen – sei es auch nur zeitweilig – aufgezwungenen Ohnmacht. Jede Liebe ist so: man ergibt sich in einer bestimmten Beziehung in die Verletzlichkeit, in die Sterblichkeit dieses jeweiligen Menschen und auch in die Sterblichkeit der Liebe selbst. Während dies in der persönlichen Liebe mit angenehmen Gefühlen verbunden ist, ist im Zusammenleben der Völker meist schlichter Zwang und eine oftmals schmerzlich empfundene Unterlegenheit dabei. Diese soll sich niemand umlügen, und den Schmerz über die Nichtanerkennung soll man nicht leugnen (wie dies im Opfer eben immer auf die eine oder andere Weise zu geschehen pflegt). Wer das tut, gerät nur in die Falle des Ressentiments. Man kann „negative Gefühle“ besser verwenden, wenn man sie in eine langfristige politische Arbeit am Interessenausgleich überführt.

Das Ressentiment, das seit Nietzsches Exposition dieses Themas immer gern als Merkmal einer Sklavenmentalität angesehen und den Unterdrückten zum zusätzlichen Schaden angelastet wird, ist in diesen Prozessen keineswegs immer auf der Seite der objektiv Machtlosen. Mindestens ebenso oft ist es allein auf der Seite derjenigen, die aus einer besser ausgestattete Situation heraus alle die Ausgesonderten, mit denen sie ihre Mittel unter keinen Umständen teilen wollen, misstrauisch und neidisch beäugen: misstrauisch, weil sie um ihre Anlagen („Bürger, schützt eure Anlagen!“) fürchten, neidisch, weil sie sich nicht vorstellen können, dass man auch mit weniger Macht, Prestige, Ansehen auskommen und dennoch Hervorragendes leisten kann. Um zu beweisen, dass man es nicht kann, dass es also nötig ist, die eigenen Machtmittel nicht aus der Hand zu geben, macht man in so ziemlich allen Klassengesellschaften aus der höheren Klasse heraus gerade denen, die auch ohne entsprechende Mittel Beträchtliches leisten, das Leben noch einmal besonders schwer. Das war der Fall der hervorragenden deutschen Juden im frühen 20. Jahrhundert, das ist heute der Fall vieler Angehöriger des neuen „Prekariats“, unter anderem ganzer Kohorten akademisch gebildeter Frauen, das ist oftmals der Fall integrationswilliger Migrant*innen. Man unterstelle ihnen kein Ressentiment – man verschone aus günstigeren Positionen heraus sie nur mit den eigenen Ressentiments. Allerdings wird man natürlich mit einem allgemeinen Wunsch der Benachteiligten, es möge auch einmal anders zugehen als beobachtbar, zu rechnen haben.

Die Ausstellung ist längst wieder abgebaut. Von Blasphemierufen habe ich nichts vernommen. Es gab auch keine Störungen. Vielleicht hat ein Mensch diese Ausstellung gesehen und sich einen winzigen Zacken aus einer Beeiferungskrone fallen lassen, die er gerade erst im Begriff war, aufzusetzen. Das wäre, so denke ich heute, schon viel.