„Komm! ins Offene, Freund! zwar glänzt ein Weniges heute

Nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein.“

Kennen Sie das? Diesen phantastischen Anfang von Hölderlins begeistertem Gedicht „Der Gang aufs Land“? Immer mal wieder ist es verwendet worden von den Freundinnen und Freunden der offenen Gesellschaft; immer wieder begegnet dieser Gedichtanfang, wo Menschen deutscher Sprache sich der philosophischen Suche nach dem Offenen hingeben. Vor hundert Jahren, zu Beginn der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, erlebte die Suche nach dem Offenen eine kleine „Achsenzeit“, insofern sie gleichzeitig bei bedeutenden christlichen und jüdischen Theologen – von Theologinnen war noch nicht die Rede – mit Vehemenz hervorbrach, und ebenso bei Soziologen, Philosophen und in Anfängen sogar bei Psychologen. Warum? Allzu eng schien alles, was man bisher über den Himmel zu wissen geglaubt hatte, die strebenden Seelen der glaubwilligen Menschen einzuschließen; und auch auf Erden und in den menschlichen Dingen schien nichts mehr herauszuführen aus der Enge eines allzu aufgeklärten, allzu mechanistischen, allzu menschlichen Denkens sowohl an den philosophischen als auch an den theologischen Fakultäten. So fühlten sich kollektiv manche, als säßen sie in Hölderlins Tübinger Turmstube – und erinnerten sich nur mühsam und enttäuscht, einmal wirklich hinausgekommen zu sein.

„Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft.“

Was in jenen Jahren Karl Barth auf protestantischer, Franz Rosenzweig auf jüdischer und Martin Heidegger auf philosophischer Seite versuchten, um unter der Last einer ermatteten, im Ersten Weltkrieg dann erst einmal zertrümmerten vernunftoptimistischen Kultur heraus und wieder ins Offene zu finden – das sah sich nach übereinstimmender Ansicht ihrer heutigen Interpret*innen durchaus ähnlich an. Das Offene, das suchten sie, insbesondere der Theologe, aber auch die Philosophen, in einer Offenbarung. Damit meinten sie freilich nicht jenen vulgären Offenbarungsbegriff, den wir heute oft voraussetzen, wenn wir über „Offenbarungsreligionen“ reden. Es ging ihnen nicht um „Vernunft“ gegen „Offenbarung“ in der Naturerklärung – Adam und Eva statt Evolution oder dergleichen. Es ging ihnen nicht einmal nur darum, ihrer je eigenen „Ansicht“ von einer beliebigen Sache durch eine vermeintlich ihnen allein zuteil gewordene Spezialoffenbarung den göttlichen Stempel zu verpassen. Mit anderen Worten: es ging ihnen nicht um das, worauf „Monotheismus“ heute gern wieder reduziert wird, um dieses „wahr und falsch“ und „ich hab recht und du hast nicht recht, denn ich habe Gottes Offenbarung auf meiner Seite, du hingegen nicht.“ Es ging ihnen im Innersten womöglich nicht einmal um diesen angeblich so fatalen Satz: „Es gibt nur einen Gott, nämlich meinen.“ Das kam schon vor – aber mir scheint, es war, jedenfalls im Ausgang, nicht ihr zentrales Problem, mochten sie auch so zänkisch miteinander sein, wie es unter Philosophen die Regel und nicht die Ausnahme ist.

Ihr wichtigster Impuls war wie der von Hölderlin in seinem Gedicht:

„Trüb ists heut, es schlummern die Gäng und die Gassen und fast will

Mir es scheinen, es sei, als in der bleiernen Zeit.“

Wie der begnadete und traurige Dichter der frühen Romantik waren sie von den Früchten der Aufklärung enttäuscht. Und sogar besorgt. Ob – mit ihnen, trotz aller anderen Arbeitsweise – Max Weber mit seiner Rede über das „Fachmenschentum ohne Geist und die Genussmenschen ohne Herz“, ob Franz Rosenzweig mit seinen Sticheleien gegen einen „kulturverschwoften Protestantismus“, ob Martin Heidegger mit seinen Reden gegen „das Gestell“ oder Karl Barth in seinem Wüten gegen eine Theologie, die so sehr Bescheid zu wissen glaubt über ihren Gott, dass der aussehe wie ein kirchlicher Angestellter: Die „bleierne Zeit“ am Beginn der 1920er Jahre ist deswegen so gesanglos und eng, weil die Menschen ihren eigenen Worten und Gedanken zu sehr glauben. Hatte Hölderlin um 1800 sein Gedicht „Der Gang aufs Land“ verfasst, so schrieb rund 100 Jahre später der Dichter Rainer Maria Rilke das Folgende:

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.

Sie sprechen alles so deutlich aus:

Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,

und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,

sie wissen alles, was wird und war;

kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;

ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.

Die Dinge singen hör ich so gern.

Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.

Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Wie der Beginn der romantischen Bewegung um 1820 datiert wird, so kann man die um 1920 aufgebrochene Suche nach dem Offenen in der Offenbarung wiederum als die philosophische und theologische Manifestation von etwas, das die großen Dichter schon zwanzig Jahre früher formuliert hatten, einordnen. Es war, wie in der Romantik, ein ernstes Gedankenproblem und zugleich eine leidenschaftliche Sehnsucht. Und wie dies Romantik, so hatte auch diese neue geistige Aufbruchsbewegung nicht nur ihre religiöse und ästhetische, sondern durchaus auch eine scharf politische Seite. Diese lässt sich wegen seiner manifesten Interventionen ganz besonders beim evangelischen Theologen Karl Barth, aber in den tieferen Schichten ihrer Werke (for better or worse) sicher ebenso bei Hans Urs von Balthasar, Franz Rosenzweig und anderen zeigen. Anders als die Romantik suchten die neuen Denker freilich nicht mehr die Rückkehr in irgendein „Gemeinschaftsideal“ oder das sinnenfrohe Brauchtum der katholischen Vergangenheit (dieses klingt typisch romantisch im weiteren Verlauf von Hölderlins Gedicht an). Sondern sie suchten die Freiheit des ganz Anderen: sie versuchten sich ernsthaft daran, Gott – und mit ihm dann auch die durch ihn hindurch gedachten anderen Menschen – wirklich frei zu denken von den Festlegungen, ohne die wir im bürgerlichen Alltag nicht auskommen: die aber niemals, wenn man dem „Neuen Denken“ (das vor allem im Kreis um Rosenzweig ausgerufen wurde) glaubt, als letzte Festlegungen sollen gelten dürfen; denn sonst wäre das Leben nicht Leben und nichts Neues gäbe es unter dem Gewicht der bleiernen Zeit. Mir scheint, es ist an der Zeit, dieses nun gut 100 Jahre alte Neue Denken wieder zu entdecken und von hier aus noch einmal an die neuen Verkrustungen unserer zeitgenössischen Gemeinplätze heranzugehen. Wenn es nach mir geht, ist das auch heute, am Beginn der 2020er Jahre, wieder ein politisches ebenso wie ein ästhetisches und ein theologisches Projekt. Nun freilich in einer Zeit, in der es auch weibliches öffentliches Denken gibt. Tatsächlich ist die in den vergangenen Jahrzehnten erfolgte Aufkündigung der Selbstverständlichkeit, mit der Denken nur das bezeichnet, was von weißen Männern erdacht wurde, ein besonders neuer Aspekt des Aufbruchs, der fällig ist. Ich kann hier nur ein bisschen was dazu andeuten – und will das, wie es der Obertitel dieses Blogs verspricht, so frei und heiter wie möglich tun. Beginne ich also mit einer kleinen biographischen Plauderei:

Als ich meine ersten Schritte heraus aus dem bloßen Studieren und hinein in die öffentliche Berufsarbeit machte, hatte ich das Privileg, etliche Menschen kennenzulernen, die sich mit dem einen oder anderen oder mehreren der hier genannten Denker aus den 1920er Jahren intensiv beschäftigt und sie teils wirklich zum Zentrum ihrer eigenen Lebensarbeit gemacht haben. Dabei waren Persönlichkeiten, die kraftvoll und vorbildlich in ihrer eigenen Arbeit als Gelehrte, Lehrende und Vortragende tatsächlich auch in den sogenannten „verkrusteten Strukturen“ einer oft sehr selbstreferenziellen akademischen Welt glaubhaft nach dem Offenen strebten.

https://idw-online.de/de/news72933

Einer von ihnen ist mir zuletzt wieder im Dezember begegnet. Da hat in der Holzlaube der FU – einem Gebäude, an dem sich sinnfällig die fortschreitende klimabewusste und kooperative Vernunft in den Institutionen einer der großen Berliner Universitäten zeigt – ein Zeuge und Betroffener der Abwicklung der Evangelischen Theologie an dieser Universität, Prof. Dr. Dr. em. Michael Weinrich, in einem Vortrag sein neues großes Buch über Karl Barth vorgestellt. Ich war eher aus persönlicher Freundschaft und höflichem Interesse hingegangen. Denn wie manche Menschen, mit denen ich in meinen akademischen Jahren hatte zusammenarbeiten dürfen, war mir dieser, der einige Jahre mein direkter Vorgesetzter gewesen war, in bester Erinnerung: Ein Mensch, der seine Sache machte und Leuten, die ihre Sache machten, freie Hand ließ – ein Mensch, mit dem man jederzeit rational diskutieren konnte, der konstruktive Vorschläge machte und die von anderen konstruktiv aufnahm; und dem zum Beispiel der klassische Sexismus so sternenfern lag, dass man nie so genau wusste, ob man mit den eigenen anderen Erfahrungen von einem anderen, schlimmeren Stern kam, oder ob in Wahrheit dieser Chefkollege und die anderen, die ähnlich gebaut zu sein schienen, eben andere Sterne bewohnten als man selbst. Er begegnete mir im Arbeitsalltag wirklich als ein Mensch, der immer darauf aus war, „das Oberlicht aufzumachen“ und Licht aus einer anderen Welt in den Studierstubenmuff zu locken. Oder eben das Fenster zu öffnen und frischen Wind hereinzulassen, wo sich ein institutioneller Schlendrian eingeschlichen hatte.

Dieser also hielt nun einen Vortrag über „Gott, der ganz Andere“, den Sie im wesentlichen hier nachlesen können:

Da werden Sie manches zur Kritik der historisch-kritischen Bibelkritik finden und eine ganze Menge beeindruckender Zitate zum Zusammenhang von Barths Theologie und seiner Kritik der Instrumentalisierung Gottes zur Rechtfertigung jenes monströsen Krieges, dessen Verlauf Barth wie zum Beispiel auch Walter Benjamin von der Schweiz aus zur Kenntnis nahm. In den reichen Jahren der Bundesrepublik, in den Jahren vor der „Rückkehr der Religionen“ aufgewachsen, merkt man Weinrich an, dass er eine apologetische Grundhaltung gegenüber einer selbstverständlich mehrheitlich säkularen Welt verinnerlicht hat. Aber was er dann an Barth in seinem neuen Buch herausarbeitet, ist deutlich verwendbar auch in einer Zeit, in der die Religiösen wieder etwas wie Oberhand gewinnen:

„Barth wendet sich nicht an die Gottesleugner; er sieht sich vor allem von dem desaströsen Zustand des Gottesverständnisses bei denjenigen provoziert, die sich ausdrücklich auf Gott berufen.“

Da sind beim frühen Barth vor allem diejenigen, die sich auf Gott berufen, um den monströsen Krieg zu rechtfertigen, aber da sind eben auch diejenigen, die um einen hohen Preis versucht haben, die Theologie zu verwissenschaftlichen und sie so zu erhalten. Seine Kritik an der historisch-kritischen Bibelwissenschaft, wie „wir“ sie heute gern aus unserer gefühlt „überlegenen“ Einsicht heraus den Theologen fremder Religionen empfehlen, ist nicht reaktionär. Sie sagt nicht: „Ihr dürft die Texte nicht historisch-kritisch untersuchen, denn Gott hat sie selbst geschrieben, und das sollt ihr gefälligst glauben.“ Sie sagt vielmehr: „Eure Kritik ist naseweis, indem sie eure jeweilige Befindlichkeit und eure Zeitumstände absolut setzt. Damit mag sie tatsächlich dies und das Nützliche über die Zeit der Entstehung der Bibel hervorbringen und herausfinden, aber sie beraubt die Bibel der Möglichkeit, ihre fundamentale Funktion zu erfüllen – nämlich einen Raum zu eröffnen dafür, dass sich der ganz andere Gott als solcher offenbart.“ Weinrich paraphrasiert mit Barth die Haltung der Exegeten seinerzeit: „Geschrieben ist es so, aber wir wissen ja, wie es eigentlich gemeint ist.“

Und die Antwort des dialektischen Theologen fasst er in diesem Satz zusammen:

„Nur wenn wir die Bibel mit der Erwartung lesen, in ihr mehr finden zu können, als wir uns selbst zu sagen vermögen, werden wir der Intention ihrer Verfasser gerecht, indem wir uns auf die neue Welt Gottes stoßen lassen.“

Freilich, auch wer so spricht, spricht noch von einem Gott, als könnte er das. Auch die negative, und auch die ins Dialogische gewendete Theologie, in christlichen Fall eines Barth, und im jüdischen Fall eines Rosenzweig, ist noch eine „positive“ Theologie, indem sie doch wieder von Gott spricht. Was ihr die atheistischen und agnostischen Denker*innen übelnehmen können. Immerhin, auch sie werden zugeben: indem diese Theologien selbst bestreiten, dass ihre Aussagen über ihren Gott über den Punkt des Wissens vom Nichtwissen, über die festgehaltene „Leere des Allerheiligsten“ hinaus richtig sind, retten sie jedes einzelne in diesem Sinne „glaubende“ Ich vor der Vereinnahmung durch ein theologisches oder ideologisches Wir.

Für mich war es insofern einer der besten Momente während des Vortrags an der FU, als Weinrich sich von seinem Manuskript löste und – dem Sinne nach – sagte: „Und so wenig wie Gott unserer der eigenen Befindlichkeit folgenden Erkenntnis verfügbar ist, so wenig ist es natürlich auch jeder andere Mensch.“

Eben hier, in der Rückbindung an die Menschen, begegnen sich christliche Offenbarungstheologie und jüdische Dialogphilosophie. Franz Rosenzweig sagt im Prinzip nichts anderes, wenn er sagt, dass der andere Mensch, mit dem wir in Dialog treten, nicht nur Ohren hat, um uns zu hören, sondern auch einen Mund, um uns zu sagen, was er denkt. Diese nur scheinbar banalen Sätze zu ertragen – auch nur verständlich zu machen – dazu brauchten die jüdischen wie die christlichen Erben der allzu bescheidwisserischen posthegelianischen Philosophien und Theologien damals unbedingt den „Umweg“ über einen allen Verfügbarkeiten widerstehenden Gott. Und vielleicht ist es kein Zufall, wenn auch heute, im Angesicht einer über alles verfügenden Weltwirtschaftsordnung und einer vermeintlich allwissenden Wissenschaft vom Menschen immer wieder gerade „offenbarungsgläubige“ oder sehr sehr weltfremde Philosophinnen und Philosophen oder mit der Sprache ohnehin fremdartige Dinge tuende Schriftsteller*innen und Künstler*innen diejenigen sind, die noch am entschiedensten für die Idee eintreten, dass ein Mensch auch immer anders sein könnte als das Bild, das ich mir für meine Zwecke von ihm mache. Vielleicht kann neue Bilder eben gerade nur kreieren, wer glaubt, dass es ihm oder ihr verboten sei, sich ein Bildnis von Gott oder vom Mitmenschen zu machen. Während Barth ein Theologe des Bilderverbots bleibt, wird Rosenzweig in diesem Sinne auch ein Psychologe des Bilderverbots.

Auch er schreibt über Gott als einen ganz anderen – aber er wendet alles, was er an seiner Arbeit mit der biblischen Offenbarung an der Beziehung von Gott und Mensch gewinnt, immer ziemlich schnell ins Menschliche und schreibt in seinem Essay über „Apologetisches Denken“:

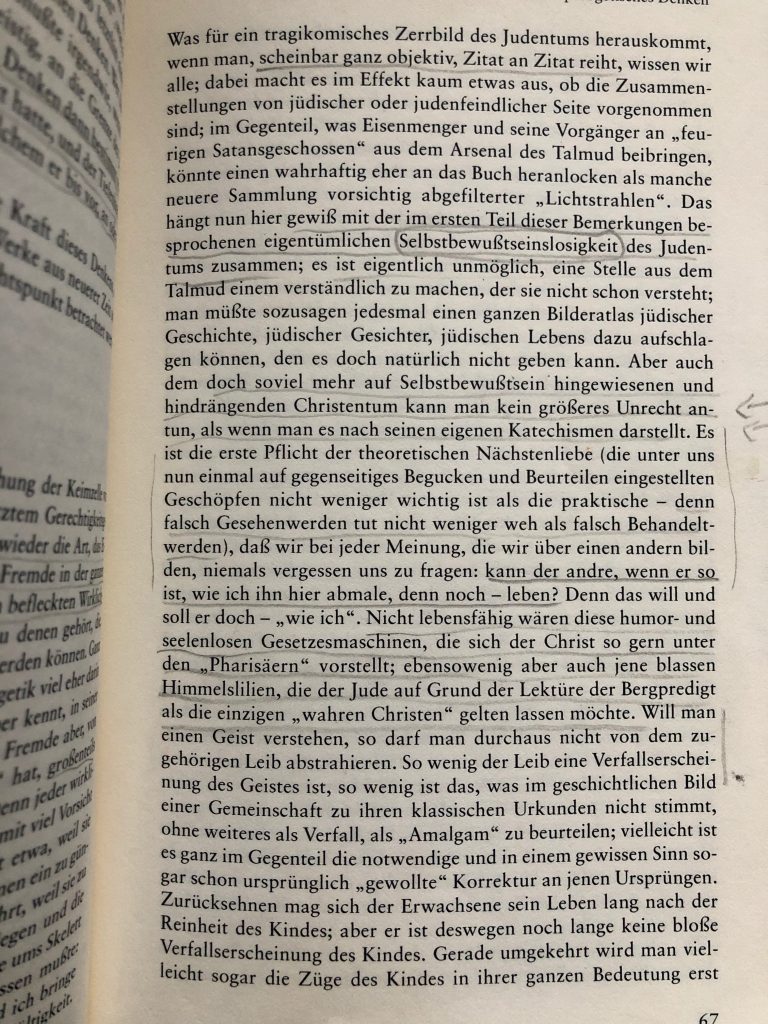

„Es ist die erste Pflicht der theoretischen Nächstenliebe (die unter uns nun einmal auf gegenseitiges Begucken und Beurteilen eingestellten Geschöpfen nicht weniger wichtig ist als die praktische – denn falsch Gesehenwerden tut nicht weniger weh als falsch Behandeltwerden), dass wir bei jeder Meinung, die wir über einen andern bilden, niemals vergessen uns zu fragen: kann der andre, wenn er so ist, wie ich ihn hier abmale, denn noch – leben? Denn das will und soll er doch – ‚wie ich’“.

Franz Rosenzweig, Apologetisches Denken, in: Ders.: Zweistromland, hg. von Gesine Palmer, Berlin/ Wien 2001, S. 63-73, hier S. 67.

Er machte das auch deswegen, weil er als Jude immer schon in einer furchtbar apologetischen Situation war – und weil nun einmal die Position des Minderheitlers von den Betroffenen etwas mehr Raffinesse und etwas mehr Direktheit in der Anrede an die anderen erforderte, als es die Mehrheitler je werden aufbringen können. Tatsächlich ist seine Kritik des apologetischen Denkens viel subtiler als irgendetwas von dem, was wir heute über Judenhass und das, was gegen ihn zu tun hören, vor uns hin sprechen.

Sie sehen schon an dieser einen Seite: Der ganze Essay lohnt vertiefte Lektüre. Aber das ist dann vielleicht nicht mehr „so heiter und frei“, wie alle diese Blogbeiträge hier schließlich doch sein sollen. Nur eines sei angemerkt: Wenn Rosenzweig von apologetischem Denken spricht, meint er, weil ihm seine Herkunft und sein Bekenntnis zum Judentum es so aufzwingen, zuerst die Verteidigung des Judentums gegen seine christlichen Gegner. Wenn Barth gegen einen Vorwurf etwaiger Apologetik in Schutz genommen wird, dann ist mit „Apologetik“ eher die Verteidigung einer trotz allem noch positiven Theologie gegen ein aufgeklärtes Denken ohne Gott gemeint. So schreibt Weinrich. Aber gerade an der Stelle wird es heute wieder interessant. Denn längst haben die Verhältnisse sich ja wieder gedreht, und wir haben alle von aggressiv gläubigen Menschen wieder mehr zu befürchten als von gelangweilten Gottesleugnern.

Ich glaube deswegen nicht, dass wir – wie die Denker der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts – einfach wieder auf eine neu interpretierte Offenbarung einer durch sie geretteten Theologie zurückgreifen können. Gewiss, solange wir überhaupt theologisch denken und etwas in diesem Sinne glauben wollen, sollten wir uns von den Vordenkern jener Zeit belehren lassen. Wieder liegt mir näher, was Franz Rosenzweig gelehrt hat als was Barth schrieb. Aber das kann eine ganz zufällige persönliche Wahl sein. Im Prinzip, so scheint mir, haben alle diese Denker des Offenen, alle untereinander höchst zerstrittenen Teilnehmer am Unternehmen „Neues Denken“, vor allem gegen einen das Denken furchtbar verengenden Reduktionismus aufbegehrt, der unserem alltagswissenschaftlichen Denken ebenso gefährlich ist wie einem naiven Offenbarungsglauben. Mit Franz Rosenzweig gesprochen, sagt dieser Reduktionismus stets: „A ist im Grunde eigentlich nichts anderes als B.“ Also: Die Erkrankung ist ausgelöst durch ein Virus, die Klimakatastrophe ausgelöst durch CO2 Ausstoß und der Hass in der Gesellschaft durch Herzlosigkeit. Der Mann trägt gerne Rosa, weil er schwul ist, und die Frau denkt logisch, weil sie eigentlich ein Mann ist. In solchen Begründungen der einen Sache durch die andere ist oft ein richtiger Kern, ein richtiges Ergebnis einer Ursachenerforschung und ein richtiger Hinweis für die Gefahrenabwehr. Insbesondere in allen naturwissenschaftlichen Fragen hat sich dieses Denken bewährt.

Unter Menschen freilich hat sich das reduktionistische Denken mindestens ebenso oft befalscht wie bewährt (wie schon die beiden letzten Beispiele meiner kleinen Reihe zeigen könnten). Und was die Denker*innen des Offenen dagegen halten, lässt sich nach Rosenzweig auf die Formel „A = A“ bringen. Rosenzweig lässt in dieser Formel das kulminieren, was er die „Offenbarung“ nennt. In solcher Offenbarung zeigt sich der Baum, den man zuvor (religiös) nur als einen Stellvertreter Wotans oder (naturwissenschaftlich) als ein Exemplar der Gattung arbor wahrgenommen hat, als dieser bestimmte Baum.

So wie sich in einer wirklichen Begegnung zwischen Menschen der jeweils andere als uneinholbar anders offenbart. In manchen Hinsichten, als „Gattungswesen“, als virtueller „Inhaber von Rechten“, mag er sein (sollen) „wie ich“. Aber in anderen Hinsichten ist und bleibt er völlig anders. Beide Feststellungen sind nicht so banal wie sie klingen.

Eine wirkliche Offenheit gegenüber einem anderen Menschen und der Welt und, für die, die ihn denken mögen, Gott, besteht eben nicht darin, herauszuposaunen, wie offen, integrativ und gemeinschaftlich man zu denken behauptet – sondern darin, einfach erstmal gelten zu lassen, dass andere die Dinge anders wahrnehmen als man selbst.

Darüber habe ich, lange bevor ich zur ernsthaften und öffentlichen Rosenzweigleserin wurde, vielleicht das meiste und das erstaunlichste von Eva-Ilk Jobatey gelernt. Sie war an eben jenem damals kurz vor der Abwicklung stehenden Institut für Evangelische Theologie an der FU-Berlin, das in den Jahren meiner Zeit dort in „Gollwitzerhaus“ umbenannt wurde, Sekretärin. Wie so viele Frauen ihrer Generation hatte sie in der Zeit nach dem verbrecherischen Zweiten Weltkrieg selbst etwas Neues lernen und studieren wollen. Sie hatte Theologie bis zu einem bestimmten Punkt studiert. Gemeinsam mit Friedrich-Wilhelm Marquardt hatte sie Barth studiert, und Rosenzweig, und Buber, denn sie fanden, man müsse nach dem Krieg und nach der Shoah noch einmal neu über das Verhältnis von Christen und Juden nachdenken. Etwa zur gleichen Zeit wie Marquardt hatte sie auch geheiratet. Ihn brachte die Ehe voran oder doch nicht ab von seinem Wege. Sie hingegen, die ganz offen einen Mann dunkler Hautfarbe geheiratet und vier Kinder in dieser Beziehung ausgetragen und geboren hatte, fand sich bald allein mit den Kindern und musste für sie sorgen. Es war insofern ein Glück für sie, dass sie als Sekretärin des früheren Kommilitonen arbeiten konnte. Sie trug das mit unglaublicher Würde und großem Humor. Einmal kam ich, genervt von den Feindseligkeiten zwischen den älteren Professoren des Fachbereichs, in ihr Büro und stöhnte über das, was ich gerade wieder erlebt hatte. Da sagte sie:

„Du musst das verstehen. Wenn ein Mensch ein ganzes Lebenswerk einem Gedanken widmet, dann ist er völlig von diesem Gedanken durchdrungen. Dann kann er unmöglich verstehen und geltenlassen, dass andere ihre jeweiligen Lebenswerke einem anderen Gedanken widmen. Es ist nicht der Skandal, dass die Leute sich streiten. Es ist das Wunder, dass sie sich nicht mehr verletzen als sie es hier an der FU tun.“

So konnte ich mir fortan erklären, dass es nie zu einem wirklichen Dialog zwischen Barth und Rosenzweig kam und dass es auch dem Theologen Miskotte nicht gelang, den doch relativ judentumsfreundlichen Karl Barth zu ernster Auseinandersetzung mit Franz Rosenzweig zu bewegen. Und vieles mehr. Nachträglich will mir scheinen, dass diese Eva-Ilk Jobatey, die leider vor ein paar Jahren beerdigt werden musste, vom Offenen mit all seinen Hoffnungen und Gefahren am meisten von allen dort Arbeitenden verstanden hatte.

Mehr verstanden hatte sie vermutlich auch von der Schönheit,

„wenn in Feiertagen des Frühlings

Aufgegangen das Tal, wenn mit dem Neckar herab

Weiden grünend und Wald und all die grünenden Bäume

Zahllos, blühend weiß, wallen in wiegender Luft.“

Ob es ihr geholfen hat? Jedenfalls scheint mir, es lohne sich, in einem neuen Denken des Offenen die Möglichkeit bleibenden Nichtverstehens stärker mit zu bedenken als es heutige Beschwörungen tun. Und unbedingt die Finger zu lassen von der überaus primitiven Idee, es gäbe wundervolle Pläne, die man freilich umsetzen, wundervolle Gedankengebäude, die man indes auch verwirklichen müsse,

„denn alt ist die Sitte,

Und es schauen so oft lächelnd die Götter auf uns,

Möge der Zimmermann vom Gipfel des Daches den Spruch tun,

Wir, so gut es gelungen, haben das Unsre getan“.