I. Kein Anfang ohne Corona?

„Weit verheerender werde das Übel, und von den gefährlichsten Symptomen begleitet, wenn die zu große Nähe der Andern es bei jedem Einzelnen hegt und schärft; durch Wenige werde dann bald die ganze Atmosphäre vergiftet, auch die gesundesten Körper werden angesteckt, alle Kanäle, in denen der Prozeß des Lebens vor sich gehen soll, zerstört, alle Säfte aufgelöset, und von dem gleichen fieberhaften Wahnsinn ergriffen, sei es um ganze Generationen und Völker unwiederbringlich getan.“ Nein, hier ist nicht von Corona die Rede und auch nicht von Pest oder Influenza: Vielmehr paraphrasiert Friedrich Daniel Schleiermacher mit diesen Worten die Haltung, die er den Gebildeten unter den Verächtern der Religion unterstellt: sie halten Religion für eine hochinfektiöse Krankheit, der allenfalls beizukommen wäre, wenn man die bereits Erkrankten durch social distancing voneinander trennte. Anders jedoch als religiöse Eiferer unserer Tage, die in den Maßnahmen gegen ein realexistierendes Virus einen Anschlag auf ihre Religionsfreiheit wittern, antwortet der liberale Theologe Schleiermacher 1799 auf die so zusammengefasste, buchstäblich kränkende Religionskritik nicht mit wütendem Protest, sondern mit einer von umständlichstem Bemühen um Verständnis gekennzeichneten Folge von fünf werbenden und apologetischen Reden über die seiner Ansicht nach zu Unrecht verächtlich gemachte Religion.

https://www.perlentaucher.de/buch/friedrich-schleiermacher/ueber-die-religion.html

Ganz so verächtlich, wie ihm damals seine liebe Religion, erscheint mir heute meine liebe Autonomie noch nicht. Und ganz so (im besten Sinne) umständlich wie der Berliner Kantleser und Theologe der Romantik will ich ihr auch nicht beispringen. Mir scheint aber, dass die damals von Seiten der Religion und ihrer Funktionäre als so bedrohlich empfundene aufgeklärte Hochschätzung der Autonomie doch mittlerweile von so vielen Seiten in Bedrängnis geraten ist, dass es heute an der Zeit ist, die Gebildeten unter den Verächtern der Autonomie ernsthaft anzusprechen. Denn zum Teil sind sie nicht nur auf den Regierungssitzen autoritärer Gesellschaften „andernorts“, sondern auch an wichtigen Stellen in der Mitte unserer Gesellschaft.

Entsprechend hat „die Autonomie“ zuweilen etwas fragwürdige Verteidiger*innen. Nicht erst, seit die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie überdeutlich in die Grundrechte von Bürger*innen der demokratischen Staaten eingreifen, sehen wir verstärkt eher „das rechte Lager und andere Irre“ die Fahne der Autonomie schwingen, aber jetzt fällt es natürlich besonders auf. Den eher verfassungstreuen und einer maßvollen Regierungspolitik vertrauenden Bürger*innen fällt es meist gar nicht soo schwer, sich an Regelungen zu halten, die von ihnen verlangen, sich in ihren bisher für natürlich gehaltenen Lebensweisen erheblich einzuschränken. Denn die Einschränkungen treffen alle und sind offenkundig eben nicht durch Willkür oder staatliche Kontrollwut verursacht, sondern nur ein Versuch, Menschen verbindlich zur Rücksicht auf die eigene und die Gesundheit der Mitmenschen zu verpflichten; da ferner die Regierenden unseres Landes gerade am Anfang mit Versuchen zur Transparenz, mit ökonomischer Unterstützung und mit Lob für unsere Disziplin nicht gespart haben, zeigen sich die meisten Menschen weiter einsichtig – und fühlen sich autonom genug, die Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen auch bei individuell oft schwerer Herausforderung durch die Situation zu ihrer eigenen Sache zu machen.

Proteste scheinen überwiegend von „Verschwörungstheoretikern“ und Spinnern oder eben radikalen Kräften auf die Straße getragen zu werden – von Menschen, die eh darauf hoffen, dass „das System“ ins Wanken gerät, um endlich Platz zu machen für irgendetwas anderes Neues (oder Altes). Wer die Autonomie liebt, beobachtet ihre Beanspruchung durch solche Kräfte mit Sorge, zumal es weder singulär noch neu ist. Denn das Insistieren auf Autonomie war ja schon vorher in die extremen Lager gewandert. Da waren längst nicht nur die „Autonomen“, der sogenannte „schwarze Block“ auf der linken Seite, da war auch eine Zeitung, die „junge Freiheit“, auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Immer öfter können sich die „ausgegrenzten“ Rechten der AfD auf demokratische Werte und ihr Recht auf parlamentarische Artikulation berufen, wenn sie für ihre im Kern demokratiefeindlichen Ziele innerhalb der Parlamente und in der Öffentlichkeit Rederecht und Aufmerksamkeit beanspruchen. Wenn auf der einen Seite radikale Kräfte für die Autonomie zu sprechen scheinen, während auf der anderen aus den Reihen der (eher Richtung Mitte gewanderten) Grünen mit Verschärfung der Klimakrise immer öfter zu hören war, dass vielleicht ein etwas kollektivistischeres Politikverständnis nötig wäre, um den Planeten insgesamt vor den Exzessen der individualistischen Autonomie zu retten – dann ist es in der Tat um die „Gesundheit“ der Autonomie schlecht bestellt. Wo individuelle Autonomie mit egoistischem Verhalten in einer zerstörerischen „neoliberalen Weltwirtschaft“ gleichgesetzt wird, da wird es Zeit, sie zu verteidigen.

II. Historisierungen des Autonomiebegriffs

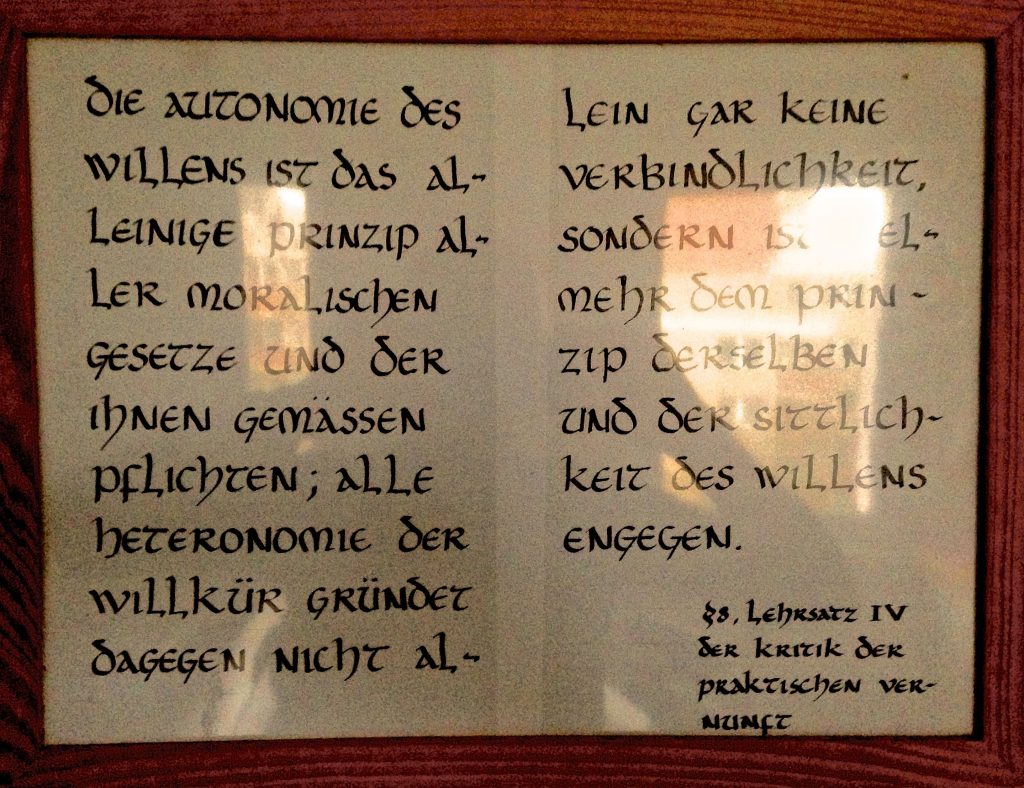

Kürzlich habe ich dieses Bild auf Facebook gepostet.

Eine meiner Töchter hatte vor Jahren auf ihrem Gymnasium einen Kurs in Kalligraphie belegt und bat mich um einen geeigneten Text. Ich saß gerade an etwas über Kant und Cohen und dachte, dieser Grundsatz aus der praktischen Vernunft würde doch sicher die Mühe lohnen. Ich bekam das Ergebnis geschenkt und halte es bis heute in hohen Ehren. Ab und zu poste ich ein Foto davon. Mir gefällt die Mischung aus einem essentiellen Satz zur Autonomie und der Verbildlichung durch die kalligraphische Gestaltung. Wann hätte es besser gepasst, dachte ich, als in den Tagen, in denen die Großmacht China nicht wegen Corona, sondern aus sehr banalen Machtinteressen gegen die Autonomie der „Verwaltungszone“ Hong Kong im Namen von „Einheit“ gegen „Freiheit“ vorgeht. Die Autonomie, so möchte ich dagegen sagen, und zwar gerade die in den Grundrechten westlicher Demokratien verankerte individuelle Selbstbestimmung, ist hart erkämpft – und gedanklich nicht durch irgendeine Einheit zu schlagen oder ihr zu opfern. Was freilich auch „bei uns“ nicht mehr allen gleich wichtig ist. Mein Beitrag stand nicht lange in der virtuellen Welt, da kam schon die grundsätzliche Kritik:

Natürlich sei das chinesische Vorgehen bedenklich, aber der Neoliberalismus, und man müsse doch eventuell mehr kollektivistische Gedanken … und überhaupt sei die Autonomie kein höchster Wert an sich, sondern selbst Ergebnis einer spezifisch protestantischen (nach wie vor für viele ein Schimpfwort) Entwicklung. Ähnliche historisierende Relativierungen der Autonomie hatte ich kurz zuvor in wieder völlig anderem Zusammenhang von Jean-Pierre Wils gehört:

In seinem Essay über selbstbestimmtes Sterben lastet er es einem freidrehenden Autonomiebegriff an, dass „das Lebensende optional“ geworden sei[1] – um dann selbst frei zu drehen: „Mit Blick auf die starke Ökonomie, also auf die zahlreichen Gründe, dürfte es vor allem schwächeren, hochaltrigen und weniger gebildeten Menschen immer schwerer fallen, sich psychisch zu widersetzen. Sie werden sich – sozial gedrängt – ergeben müssen in ein Schicksal, das ihnen ausgerechnet von diesem Autonomieideal beschert worden ist.“

Ist das so? Was ist das für ein Autonomieideal, von dem Wils hier spricht? Wils hat nicht vergessen, dass Kants Begriff der Autonomie keineswegs eine Gesellschaft von Selbstoptimierern, die sich nach Ablauf eines Verfallsdatums dann auch selbst entsorgen, im Sinne hatte. Trotzdem glaubt er, eine derartige Gesellschaft nicht kritisieren zu können, ohne gleich das Fundament, auf dem nach meiner bescheidenen Ansicht jede rationale Kritik an dieser Form der Tjollahetjollahotjollahoppsassa-Autonomie aufgebaut sein muss, mit in Frage zu stellen. Und ich würde behaupten: das kommt dabei heraus, wenn man sich nicht mehr auf die Vernunft und die mit ihr doch irgendwie verwandte Demokratie verlassen mag, sondern lieber wieder gefühlsbeladene „Werte“, Liebe und dergleichen, zur Grundlage von allem machen will – und sich nicht scheut, den in jeder freien Vernunftbetätigung irgendwann durchdringenden Wunsch nach Autonomie, den Kantianer nicht aus Versehen als „Bestimmung des Menschen zur Freiheit“ formulierten, zu demütigen und moralisch zu beschimpfen.

Tatsächlich ist es mir, seit dieses Bild mit der noch etwas kindlichen und umso mehr geliebten Kalligraphie des Satzes aus der Kritik der Praktischen Vernunft in meiner Küche hängt, immer mal wieder passiert, dass Besucher und sogar Handwerker mich gefragt haben, ob ich nicht die Sorge hätte, dass Anarchie ausbrechen würde, wenn alle diese Art von Sätzen ernstnähmen, statt sich an Regeln zu halten. (Das hat mich vor Jahren sogar mal der Abgesandte einer Immobilienfirma gefragt, der soeben im Begriff war, mich aus meiner Lieblingswohnung hinauszuwerfen, weil das Haus den Eigentümer gewechselt hatte und nun völlig neu bearbeitet werden sollte …). Ich antworte immer: nein, habe ich nicht. Ich glaube immer noch daran, dass zu einem guten Zusammenleben freier Menschen auf einem respektierten und gut behüteten Planeten außer „Herz und Haut“ der Liebe noch die „Muskeln“ des guten Willens und das „Skelett“ der Grundrechte gehören.[2] Damit, dass man das überhaupt wieder verteidigen muss, mochte ich mich lange nicht abfinden.

III . Schlechthinnige Abhängigkeiten und ideelle Autonomie: ein Beziehungsproblem

Wer dieser Tage auch nur einen indirekten Blick in die Realität der „Seniorenheime“ erhaschen kann, weiß, dass Autonomie, Würde und alles dieses schnell zu wirklich schlecht abstrakten Begriffen werden können, wenn jemand dort völlig allein gelassen sitzt und einfach keine menschlichen Beziehungen mehr erfahren kann. Da sind nämlich ältere, alte und hochbetagte Menschen wie die kleinen Kinder: je weniger Verlass auf ihre eigenen Kräfte ist, desto abhängiger sind sie nicht nur von der Pflege des Leibes durch andere, sondern auch von der menschlichen Zuwendung anderer. Wer (vor Corona, als man sogar nicht ganz so nahe Verwandte mal in Pflegeheimen besuchen konnte) auch nur einmal erlebt hat, wie ein schwer dementer, zu Beginn eines Besuches noch völlig abwesender Mensch nach einer Zeit der Ansprache plötzlich wieder zu reagieren beginnt, wie er nach einer weiteren Zeit wieder etwas wie „er selbst“ ist, wie er dann womöglich erkennt, dass der andere Mensch, der da mit ihm spricht, gar nicht der bestimmte Andere ist, den er erwartet hat: der ahnt, wie viel in unseren Gehirnen und Gemütern einschlafen – und dass manches manchmal auch wieder erwachen kann. Tatsächlich wage ich aus der Arbeit mit alten Menschen sicher zu sagen, dass bis zuletzt nicht nur Lebenswünsche, sondern auch ganz konkrete Beziehungshoffnungen und also Beziehungsbereitschaften in uns sozusagen warten.[3] Wo Religion – von Friedrich Daniel Schleiermacher definiert als „Sinn für das Unendliche und Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ – dominiert, da stürzen sich ihre Seelenlehrer zuweilen genau auf diese abhängigen Verfassungen. Geradezu sehnsüchtig erwarten sie den Zusammenbruch eines starken Ich und einer dieses stützenden gesellschaftlichen Ordnung – denn erst, wenn der individuelle Wille und die Kraft der Selbstverfügung der Menschen erlahmen, kann der Herr Priester kommen und seinen Super-Ego-Gott an die Stelle des verdammungswürdig aufmüpfigen menschlichen Ich setzen. Freilich, wo Gottvertrauen und Menschenfreundlichkeit zusammenkommen, da sucht niemand nach so einer Überwältigungsbeziehung – sondern eher nach einem in Beziehungen verantworteten Geltenlassen der abhängigen wie der unabhängigen Seiten des Daseins.

An dieser Stelle möchte ich darum etwas wieder aufnehmen, das ich im letzten Blogbeitrag vom Januar vorbereitet habe. Da hatte ich ja aus einer Beobachtung, die ich seit vielen Jahren als akademische Leserin und Schreiberin immer mit mir herumtrug, etwas abgezweigt. Die Beobachtung lautet, in Kurzform: wo immer in der christlichen Welt ein großer Denker etwas sehr sehr allgemein formuliert, kommt bald ein jüdischer Leser dazu und dreht es so, dass es für die konkrete Menschenwelt etwas sagt. Nehmen Sie Kant und Mendelssohn, Hegel und Marx, Nietzsche und Freud, Kant und Cohen, Heidegger und Lévinas, Dilthey und Buber, Heidegger und Arendt, oder, wie ich es im letzten Blog hatte, eher parallel arbeitende Theologen eines aufgeklärten Offenbarungsbegriffs, Barth und Rosenzweig.[4] Das entscheidende Element, das die jüdische Perspektive jeweils den großen Architekturen des Abstrakten hinzugibt, ist das um keine Größigkeit besorgte Nachdenken über die konkreten menschlichen Beziehungen. Und dieses habe ich im letzten Blogbeitrag die „Rückbindung“ ans Menschliche genannt.

Das ist freilich ein sehr missverständlicher Begriff, einer, den man erst einmal herausschälen muss aus vermeintlichen moralischen Selbstverständlichkeiten. Denn es gibt nicht nur religiöse Tyrannen. Es gibt auch Tyrannen „des Menschlichen“, und sie sind für die Autonomie nicht weniger gefährlich als die Herren der Internationale der Religiösen Reaktion. Vielleicht sind sie in gewisser Weise sogar noch gefährlicher – sie tragen keine Roben, sondern maximal weiße Kittel, und oft sitzen sie in Ihrer eigenen Küche, vielleicht gar in Ihrem eigenen Herzen. Wir kennen das alle: wie gern sagen wir nicht über jemanden, dem wir die gewisse Begabung, die Schönheit oder irgendeine andere Art von Erfolg nicht absprechen können (so gern es der kleine Neidhammel in uns täte) so im Grunde als tiefpeinlich gewussten Sätze wie: „Er ist sehr klug, sehr schön, hat viel erreicht, aber das Menschliche, daran hapert es doch!“

Da wird dann über die „Bindungslosigkeit“ der Betroffenen schwadroniert, man gefällt sich im Gebrauch so herrlicher Wörter wie „Beziehungsunfähigkeit“ und kann die Fahne der „bedingungslosen Liebe“ nicht hoch genug halten, um zu erklären, warum man erst bereit sein wird, dieser oder jener Person die angemessene Anerkennung ihrer Leistungen zu gewähren, wenn sie gezeigt haben wird, dass sie auch menschlich, sozial und bindungs- oder liebesfähig ist. Dergleichen kann jede und jeden treffen. Es fehle ihr an „Ahawat Yisrael“, an Liebe zu Israel, das war der Vorwurf, den man Hannah Arendt nach der Veröffentlichung ihres Buches über Eichmann in Jerusalem machte, und sie war sprachlos, denn es blieb ihr bewusst, dass auf so einen Vorwurf schlechterdings keine Antwort möglich ist.[1]

Diese Unmöglichkeit einer Antwort auf den Vorwurf der Beziehungsunfähigkeit, der nicht ausreichenden Liebesfähigkeit, der Mangelhaftigkeit im Menschlichen – sie ist das Problem, das der Autonomie auch aus nicht dezidiert religiösen Kreisen wohl am gefährlichsten werden kann. Denn es hat eine Schwäche des Menschseins auf seiner Seite: wir alle werden abhängig geboren, und fast alle erleben wir immer wieder, spätestens aber in Alter und schwerer Krankheit, uns selbst als abhängig. Wie damit umgehen und doch an der Autonomie als „Bestimmung des Menschen“ festhalten? Schon zu Beginn des Lebens ist das keineswegs einfach, auch wenn da – anders als in den Schwächezuständen gegen Ende des Lebens – noch Hoffnung auf Hineinwachsen in die Autonomie besteht.

IV. Bedingungslose Bindung, bedingte Autonomie? Ein Film gewordenes Grundsatzproblem

Sie haben vielleicht den Film „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt gesehen? Er hat letztes Jahr einiges Aufsehen erregt und viel Lob bekommen, nicht nur, aber auch wegen der schier unglaublichen Leistung der zur Zeit des Drehs 11-jährigen Hauptdarstellerin. In diesem Film wird auf furchtbar beklemmende Weise dramatisiert, was sich tatsächlich in verschiedenen Formen auch in unserem reichen und sozialpädagogisch durchorganisierten Land in verschiedenen Varianten abspielt, wo Menschenkinder mit ihren Elternpersonen keine stabile Beziehung leben dürfen.

Wie jedes sozialpädagogische und psychologische System zu seiner Zeit, so hält sich auch das unsere gegenwärtig für das beste aller Zeiten – und wenn schon nicht in allen Fällen in der Praxis, so doch zumindest alleweil in der Theorie. Kinder wie das im Film äußerst liebenswürdig porträtierte Mädchen Benni jedoch „sprengen“ dieses System, indem sie nirgends die an sie gestellten Mindestanforderungen erfüllen und also von einer temporären, professionellen Ersatzbeziehung in die nächste durchgereicht werden. Am Ende steht im Film, der Logik des Genres geschuldet, die Katastrophe, denn wie so ein Leben anders weiter gehen könnte, mag sich kein Mensch vorstellen. Also hält er sich an die Anforderungen an eine Tragödie: weckt Mitleid mit der Protagonistin, schildert überzeugend die völlige Aussichtslosigkeit aller ihrer Anstrengungen und erlöst am Ende die Zuschauer durch die optionale Darstellung ihres mehr oder weniger selbstverschuldeten Todes. Die Wirklichkeit hinter dieser Fiktion sei viel schlimmer, so die Regisseurin, und man glaubt es unbesehen.

Ich habe diesen Film mit Freunden in einem Kreuzberger Kino gesehen. Und ich war zuerst ein bisschen verwundert, wie leicht diese sich mit den Betreuer*innen des Kindes eher als mit diesem selbst zu identifizieren schienen – denn eigentlich war der Film doch, so hatte ich ihn wahrgenommen, gedacht als Einladung, sich mit diesem Kind zu identifizieren. Was natürlich große Angst auslösen muss, denn mit einem derartig wütenden und verzweifelten inneren Kind will kein Mensch, der in der Gesellschaft reüssiert oder doch wenigstens gut beheimatet ist, konfrontiert sein. Dennoch – so mein Corona-Punkt – dürften wir so ziemlich alle (wenngleich in leichterer Form und besser aufgefangen) eine entsprechende Verfassung von uns erinnern: aus der ersten, noch unbewussten Zeit des Säuglingsalters, in dem wir abhängig waren von elterlicher Zuwendung, diese aber nicht immer bekommen konnten. Und vielleicht auch als Anschauungs- und Angstvorstellung eines etwaigen hilflosen Zustands der Abhängigkeit bei Krankheit und Alter, über den viele noch Gesunde gern voreilig sagen: also wenn es mit mir mal so weit kommt, dann stellt bitte alle Geräte ab. Unsere Autonomie und ruhige Lebensführung in der begrenzten Zeit zwischen den Abhängigkeiten ist immer prekär – und wir tun gut daran, uns dessen bewusst zu sein – brauchen aber auch ein gewisses Maß an Verdrängung, um sie aufrechterhalten zu können.

Der Film nun – den ich hier lediglich als Beispiel heranziehe und nicht in tieferer Berücksichtigung der darstellerischen Kunst „rezensiere“ – zeigt mir nicht nur ein Versagen einzelner Menschen an einer überfordernden Aufgabe, sondern letztlich auf beklemmende Weise das Scheitern einer Theorie, die der Praxis unserer sozialpädagogischen Institutionen zugrunde liegt.

Nach der opinio communis gegenwärtiger Psychologien beginnt der Weg eines Menschenwesens in die Autonomie mit der bedingungslosen Liebe, die ihm ein mütterlicher Erwachsener entgegenbringt. Für die Zeit nach der „Entwöhnung“ wird das Hinzutreten der bedingenden instituierenden Intervention angenommen:[2] Idealtypisch soll ein väterlicher Erwachsener das Kind aus der glücklichen Symbiose mit der Mutter lösen und in eine Sozietät einführen, in der die kindlichen Handlungskompetenzen im selben Maße erweitert werden, in dem es lernt, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten. Ist das Kind fast schon erwachsen, so soll es in einer auf die pubertäre Rebellion folgenden Adoleszenz sich selbstbewusst noch einmal alles anschauen, was es von den Eltern und der außerhäuslichen Umgebung lernen kann. Die emotionale Seite des symbolischen Vater-/Muttermordes soll ein junger Erwachsener idealerweise dann bereits im Zuge von ersten sexuellen Erfahrungen und Identitätsbildungen weitgehend durchgearbeitet haben, ebenso wie die emotionalen Konflikte um die immer wieder zu überwindende phallische Selbstüberschätzung.[3] Der fertige Erwachsene wird sodann innerhalb der Gesellschaft in Spruch und Widerspruch mit ihren Normen und Institutionen seinen eigenen Weg gehen. So jedenfalls verläuft ein gesundes Heranwachsen nach allen Lehren, die in irgendeiner Form den Ödipus-Komplex denken und einem Ideal von Autonomie anhängen, in dem ein Mensch sich das Erbe seiner Vorfahren selbständig aneignet, statt einfach nur in den Fußstapfen seiner Eltern weiter zu marschieren. Natürlich ist allen Theoretiker*innen klar, dass diese idealtypischen Verläufe nirgends in Reinform stattfinden – aber man hat sich an die Wahrnehmung eines solchen Stufenverlaufs gewöhnt.

Mich interessiert nun die Störungswahrnehmung und der institutionelle Umgang mit ihr.

Was geschieht, wenn schon die erste Bedingung eines solchen idealtypischen Lebenslaufes nicht erfüllt ist? Wenn, wie es in der Welt ja doch sehr häufig ist, bereits die erste Bindung zu einem mütterlichen Wesen nicht stattfinden kann oder so unglücklich und einseitig verläuft, dass kein gesättigtes, sondern sozusagen ein permanent emotional ausgehungertes Kind den Instituierungsprozessen zugeführt wird?

Wenn das Kind dann trotzdem funktioniert, darf es innerhalb der Gesellschaft in der Regel seinen Weg machen, es gibt bekanntlich viele Weisen, in der Welt unglücklich zu sein, eine davon ist die eines schlecht kompensierten ständig ungestillten emotionalen Hungers aus frühester Kindheit. Wenig durchpsychologisierte, autoritär strukturierte Gesellschaften bieten besonders viele denkbare Kompensationsmöglichkeiten, von denen eine in aller Regel die Teilnahme an Gewaltprozessen ist. Das mag ein Grund für ihre gewisse Haltbarkeit und Attraktivität sein. Wer den sadistischen Ausweg aus seinem Kindheitsdilemma gefunden hat, ist, vorausgesetzt, er gehorcht seinen Vorgesetzten (oder, wenn weiblich, als ihre Kinder misshandelnde Ehefrau dem Gatten), hier ganz am Platze und darf sich als ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft fühlen. Ähnlich ergeht es den „Gierigen“, wenn sie sich geschickt genug anstellen im Geschäftsleben usw. Aber ein Teil der Menschen, denen schon früh etwas fehlte, wird auch in diesen Gesellschaften auffällig. Erst recht so in demokratischen, eigenverantwortliches friedliches Verhalten erwartenden Gesellschaften. Was geschieht mit solchen Auffälligen in der besten aller denkbaren sozialpädagogischen Welten?

V. Carte Blanche – über eine gutgemeinte und schlecht gemachte „Theorie“

In dem Film ist es so, dass das immer wieder von heftig destruktiven Wutanfällen geschüttelte kleine Mädchen zunächst von der mit weiteren Kindern weiter überforderten Mutter an die zuständigen Institutionen übergeben wird. Diese stoßen sämtlich – daher der Name des Films – an die Grenzen ihres Systems. Je öfter das Kind den Heimplatz und die nächste zuständige professionelle Bezugsperson wechseln muss, desto schlimmer werden natürlich die Symptome. Das Ganze wird noch dadurch verstärkt, dass wir gerade wegen der zugrundeliegenden Theorie nichts anderes erwarten dürfen. Denn jeder Wechsel schlägt als solcher, als Wechsel, dieser Theorie, nach der es zunächst einmal auf die Erfahrung bedingungslosen Angenommenseins ankomme, ins Gesicht. Ein weiteres beliebtes Theorem aus dem Kontext gegenwärtiger sozialpädagogischer Welten begegnet nun in dem Film: ein Betreuer setzt auf „carte blanche“. Alle äußeren Reize und Kompensationen weg, gemeinsames Allein-zu-Zweit-Sein in einer Waldhütte ohne Ablenkungen – um endlich einen engen emotionalen „Kontakt“ zwischen einer Bezugsperson und dem „Kind an sich“ herzustellen. Um, wie es eine geläufige Floskel will, an das Kind „heranzukommen“ – eine Formel, die meist als Negation begegnet: „Er/sie lässt niemanden an sich ran“ usw.

Mir hat der offenkundige Widersinn dieser Maßnahme schon als Zuschauerin eines fiktionalen Werkes wehgetan – denn ich kenne im realen Leben Menschen, die dergleichen ernstnehmen. Es gibt Menschen, und nicht einmal wenige, die annehmen, es gäbe einen emotionalen Konfliktkern, und wenn man an diesen „herankomme“, an die ursprüngliche emotionale „Substanz“ eines Menschen, dann könne man da auch etwas bewirken, das sein Leiden auflöst. Sie werden es immer gut meinen. Aber schon aus Theoriegründen kann ist es quasi unmöglich, dass eine derartige Behandlung zum Erfolg führt, und der Film zeigt – willentlich oder unwillentlich – warum: Der Betreuer will in der 1:1 Situation im Wald einen „echten Kontakt“ oder, in psychoanalytischen Termini, eine Übertragungssituation erzwingen, der sich das betreute Kind nicht entziehen und vor der es nicht in irgendeine Ablenkung ausweichen kann. Er beginnt dieses Unternehmen aber von vornherein unter der ihm wenigstens bekannten Voraussetzung, dass er selbst die Kontinuität, die er bei dem betreuten Kind erreichen will, nicht bereitstellen kann. Das daraus resultierende Drama wird konsequent ausgespielt: das Kind geht auf den Versuch ein, nachdem mehrere Fluchtversuche gescheitert sind, bindet sich so rückhaltlos wie verlangt – und erzwingt sich seinerseits Zutritt zum Privatleben des Betreuers.

Anders als der Film dies (in Übereinstimmung mit den derzeit anerkannten Theorien) darstellt, ist das jedoch nicht zuerst ein Praxisfehler des einzelnen Betreuers, sondern ein Fehler der zugrundeliegenden Theorie. Denn eine reale Bindung würde ja in der Tat im Leben beider, die sich da binden, einen Unterschied machen. Alles andere wird wohl nicht nur von dem Filmkind mit einem gewissen Recht als keine echte Bindung und also wieder nur die Wiederholung der primären Enttäuschung erlebt. Anders als auf der Stufe der Instituierung mit dem ganzen Ödipusspektakel usw. kann nämlich nicht einmal in der Theorie die primäre Bindung und die reale Bindungsbereitschaft eines Menschen durch eine a priori als vorübergehend gedachte Übertragungsbeziehung erzeugt werden. Schon gar nicht, wenn der betroffene Mensch wirklich noch ein Kind und also zur bewussten Arbeit als Mensch mit erwachsenen Ich-Aspekten noch gar nicht fähig ist. Auch die psychoanalytische Übertragungsbeziehung kann nur dann therapeutisch erfolgreich sein, wenn sie vom Patienten selbst gewählt ist und wenn immer ein erwachsenes Ich auf Seiten des Patienten sich darüber klar bleibt, dass es sich um eine vereinbarte, begrenzte, professionelle Ersatzbeziehungssituation, sozusagen um eine Laborveranstaltung handelt.

Die Idee der Heilung einer primären Störung bei einem unreifen Kind durch einen „echten, unmittelbaren Kontakt“, der von vornherein für den Heiler einen Ausweg, für das Kind aber keinen vorsieht, muss demgegenüber das Kind gerade an seinem eventuell schon vorhandenen „Instituiertsein“ (also an seinem bewussten, moralisch denkenden Ich) noch weiter schädigen – denn diese Lage ist nicht gerecht. Insofern kann ein derartiger Versuch also nur weiter dazu beitragen, dass das Kind von den Regeln der Erwachsenen und den Regeln der betreuten Gruppen, in denen es allenfalls leben dürfte, nichts hält. Im Film ist das ein Schritt weiter in die Katastrophe. Aber auch in der Realität dürfte dieser Ansatz nicht nur eine bedauerliche Vergeudung von Engagements-Ressourcen auf Seiten der Wohlmeinenden, sondern zugleich ebenso bedauerliches zusätzliches Leiden auf Seiten der Betroffenen allzu oft bewirken.

An diesem Beispiel lässt sich schön zeigen, wie sich (nicht nur in Religion und Ethik, sondern auch in der Psychologie) eine ursprünglich sehr gut gemeinte und sogar gut gemachte Theorie in der Anwendung gerade dann in Widersprüche verwickelt, wenn sie besonders ernst genommen wird: Die Theorie setzt ein stufenweises Voranschreiten der Entwicklung der menschlichen Seele voraus – und wenn ganz am Anfang etwas schiefgegangen ist, so müsste logischerweise alles auf Anfang gesetzt und nochmal neu justiert werden. Ein „reset“ unter „Laborbedingungen“, die dann immer gern berufen werden – gerade jetzt wieder, nicht wahr, in der Krise, und was lernen wir nicht alles Schönes in diesem „Labor“ – nur dass eben das wirkliche Leben, insbesondere das der Seele, trotz allem in einer Welt stattfindet, in der Zeit vergeht, in der Wachstums- und Zerfallsprozesse stattfinden, in der alle möglichen Dinge und Entwicklungen parallel stattfinden, und in der seelische Türen nicht folgenlos geöffnet und wieder zugeschlagen werden.

Im Film nimmt konsequenterweise das Drama seinen Lauf. Dem Kind, das nach allgemeiner Überzeugung seiner Betreuer für seine Lage nichts kann, wollen alle helfen, und alle machen alles noch schlimmer. Man glaubt, es könne doch nicht zu einem verantwortlichen Menschen heranreifen, bevor es nicht seine verhungerte Wut im Griff hätte, und um es von dieser zu heilen, müsse erstmal das primäre Bindungsproblem kuriert werden. Da hier aber die veranschlagten Maßnahmen sämtlich aus den bereits genannten Gründen nicht funktionieren, landet schließlich bereits in der Benennung solcher Kinder sämtliche Verantwortung für das Versagen bei dem Kind: Der kindliche „Systemsprenger“ muss nun allein eine Verantwortung tragen, für die der reifste erwachsene Mensch nicht stark genug wäre – und wird, solcherart beladen, wie ein klassischer Sündenbock in die Wüste, zu irgendeinem im fernen Afrika angesiedelten Projekt geschickt. Beim nächsten Kind werden die in Deutschland verbleibenden Betreuer*innen wieder dieselbe Tour versuchen, denn an schlechter Theorie und Praxis kann es nicht liegen – es gibt, so hört man dann im Nachgespräch, eben Menschen, denen auf dieser Welt nicht zu helfen ist.

V. Eine andere Theorie von Autonomie und Verantwortung

Wie soll es aber sonst gehen? Einen gerade unter dem Gesichtspunkt der Autonomie völlig anderen Ansatz praktizierte Janusz Korczak in seinem Warschauer Waisenhaus. Obwohl auch er ganz sicher eine aus dem Stand der Theorie seiner Zeit informierte Vorstellung von den verschiedenen Phasen der Entwicklung der menschlichen Seelen hatte, kannte er doch kein „Erst-noch“. Sein Motto lautete vielmehr: „Es gibt kein unreifes Heute, es gibt keine Hierarchie des Alters“.[4]

Tatsächlich kann man in den pädagogischen Prinzipien Korczaks viele Elemente der jüdischen Dialogphilosophie aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiederfinden (und so ist er natürlich auch schon oft interpretiert worden). Er nahm die Kinder so wie sie kamen und gab ihnen so früh wie möglich so viel Freiheit und Eigenverantwortung wie möglich: Obwohl oder vielleicht gerade weil sie an der im allgemeinen für unabdingbar gehaltenen primären Bindung sämtlich geschädigt gewesen sein dürften. Dass er ihnen nicht die fehlende mütterliche Person ersetzen konnte, war ihm klar.[5] Wie er überhaupt durch einen äußerst verantwortlichen Umgang mit den Grenzen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten ins Auge sticht. Korczaks Ansatz war, die Kinder gerade so zu achten, wie sie da waren – und ihnen so viel Verantwortung für das Ganze des Waisenhauses in die Hand zu legen, wie sie tragen konnten. So gab es allen Ernstes ein Parlament, ein Kinderparlament, in diesem Waisenhaus, und die Leitungspersonen setzten sich mit ihrem ganzen eigenen Leben bekanntermaßen ein und aus. Damit war das zwar ein für seine Zeit neuartiger, nachgerade extremer pädagogischer Versuch: aber es war gerade kein „Labor“.[6] Es war wie bei einer Staatsgründung oder auch bei einer Familiengründung. Es war Echtzeit, und es ging in dieser Echtzeit um die kantische und in allen weisheitlichen Strömungen aller Religionen immer wieder aufs Neue gestellte Frage nach dem Sein des Sollens in der Wirklichkeit.

Eine Stufentheorie der Reife, die nach Bauplan menschliche „Beziehungsfähigkeit“ aufbauen will, kann sich, wo jemand einmal als „unreif“ in ihren Fokus geraten ist, in der weiteren Entwicklung nie sicher sein, ob jemand wirklich einen Fortschritt zur nächsten Stufe gemacht hat. Sie ähnelt, auch wenn sie nicht immer nur an Schwerkriminellen oder als suizidgefährdet geltenden Menschen zum Einsatz kommt, in ihrer Struktur eher einer unabschließbaren Forensik, in der im Zweifel immer die Sicherheit einer Allgemeinheit das oberste Kriterium bildet – und wenn dann ein Mensch „Aussetzer“ hat, die als potentiell gefährlich angesehen werden, kommt er auch unter heutigen, durchaus teilweise humanisierten Bedingungen aus einer psychiatrischen Behandlung kaum wieder heraus. Irgendein „erst-noch“ wird immer nicht erfüllt worden sein – je strenger und innerlicher der Begriff von Heilung ist, der zugrunde gelegt wird, desto weniger. Das Konzept von Kinderparlament und Kindergericht, die auch mit Entscheidungen über die Erwachsenen betraut wurden, geht von der anderen Annahme aus. Es behandelt das Rechtsprinzip als ein Autonomieprinzip. Es fragt also nicht zuerst nach einem „Sein“ als Voraussetzung für ein „Sollen“ oder „Dürfen“, sondern setzt, abstrakt gesprochen, das „Sollen“ der Autonomie an den Anfang. Jeder Mensch soll vor allen anderen und vor sich selbst als einer gelten, der a priori Achtung verdient – und natürlich soll er sich selbst der Achtung, die auch alle anderen a priori verdienen, entsprechend in der Menschengemeinschaft verhalten. Wie der systematische Vordenker der Dialogphilosophie, Hermann Cohen es ausdrückte: Autonomie bezeichnet nicht die Selbstgesetzgebund „des Selbst“, sondern „zum Selbst“. Und er behauptet, dieses sei nie ganz vorhanden, sondern müsse „erzeuge“ sich in den beziehungsbildenden und sozialen (in diesem Sinne „gesetzlichen“) Handlungen. Ob bewusst so gesetzt oder intuitiv aus dem Geist der Gelehrten, die er kannte, abgeleitet: Korczaks Umgang mit der noch nicht ausgereiften Autonomiefähigkeit der Waisenkinder und den von ihnen mitgebrachten Problemlagen folgte genau dieser Denkrichtung der „Gesetzgebung zum Selbst“.

Was immer also seine bewussten Voraussetzungen gewesen sein mögen: das Grundprinzip vom „Recht des Kindes auf Achtung“ bei Korczak war jedenfalls beeindruckend und überzeugend bis zuletzt. Die Kinder scheinen sich in der Betreuung durch Korczak und seine (in Berichten oft zu kurz kommenden Mitarbeiter*innen) überwiegend wohlgeborgen gefühlt zu haben. Die Ordnung innerhalb der Waisenhäuser wurde auch unter den entsetzlich menschenfeindlichen äußeren Bedingungen des von deutschen Nazis belagerten Warschau ständig überprüft und weiterentwickelt – bis hin zu einem Losverfahren in der Parlamentswahl, durch das Clicquenbildung unterlaufen werden konnte. Und: es wurde offenkundig nie vergessen, dass das kurze Leben, welches den Kindern vergönnt war, das einzige Leben war, das sie hatten. Ein Leben, dessen Zeit unter Bedingungen verbracht wurde – aber durch kein „erst-noch“ irgendwelcher arg theoretischen Entwicklungsmaßstäbe und durch keine interne Gewaltanstrengung zur „emotionalen Korrektur“ ihrer „Herzen“ vergeudet. Aus dem biblischen „es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist“ wurde in dieser Pädagogik: „Es wird dir zugetraut, o Kind, was gut ist.“ Dieses lässt sich nun in der Tat auch auf die Abhängigkeitssituationen in den Endphasen des Lebens als ethischer Grundsatz übertragen: Es wäre dann auch dem seiner selbst nur noch schwach bewussten und in allen seinen körperlichen Vollzügen betreuungsbedürftigen Menschen zugetraut, dass er leben will, leben kann und leben soll, solange es ihm – geschenkt ist.

Der kranke Mensch – er mag nicht mehr in der Lage sein, seine sozialen Funktionen aus früheren Zeiten wahrzunehmen. Das vernachlässigte Kind – es mag ein Leben lang mit dem Gefühl geplagt sein, nicht erwünscht zu sein. Dennoch sind alle, die mit Menschen in entsprechend schwierigen Lebensphasen zu tun haben, schon um ihrer eigenen Autonomie willen gehalten, in diesen Menschen nicht die Puppe ihrer eigenen Projektionen oder das Instrument oder Gefäß für irgendeinen Gott zu sehen: sondern einen ganzen Menschen, der im jeweiligen Jetzt lebt und so gut es geht als ein Mensch angesprochen sein will, der seiner selbst mächtig zu sein wünscht.

Die gute Nachricht – gerade in Zeiten von Corona – ist: Viele Menschen innerhalb und außerhalb der demokratischen sozialen Systeme, innerhalb und außerhalb religiöser Gemeinschaften, verhalten sich auch so. Und gleichviel, ob man nun die Autonomie oder das religiöse Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit gegen ihre jeweiligen Verächter verteidigt, gilt sicher Schleiermachers Bemerkung:

„Kurz, auf den Mechanismus des Geistes könnt Ihr

wirken, aber in die Organisation desselben, in diese geheiligte Werkstätte des

Universums könnt Ihr nach Eurer Willkür nicht eindringen, da vermögt Ihr nicht

irgend etwas zu ändern oder zu verschieben, wegzuschneiden oder zu ergänzen,

nur zurückhalten könnt Ihr seine Entwickelung und gewaltsam einen Teil des

Gewächses verstümmeln.“ (FS, 3. Rede)

[1] Ich lasse hier die inhaltlich-politischen Aspekte dieses Falles bewusst außer Acht, darüber ist ja reichlich geschrieben worden. Mir kommt es auf die Klarheit an, mit der Hannah Arendt feststellte, dass man auf einen solchen Vorwurf nicht antworten kann – und warum das so ist, das will ich hier näher ergründen.

[2] Den Begriff der Instituierung entlehne ich Serge Leclaire, der ihn in seiner speziellen Lesart der Psychoanalyse entwickelt hat; andere Lesarten der Psychoanalyse ebenso wie andere Psychologien stimmen aber mit diesem Schematismus unter den teils abweichenden Begriffen durchaus überein //link//.

[3] Auch hier bin ich Serge Leclaire näher als anderen Lacanianern und Lou Andreas-Salomé näher als anderen Freudianern, insofern beide betonen, dass die Überwindung des (bei Leclaire phallischen) Narzissmus nie ein für allemal gelungen sein kann, wenn man nicht die im Narzissmus immer wieder aufkeimende Verallgemeinerungsbereitschaft, Kreativität und Genussfähigkeit ersticken will.

[4] Mehr zu diesem Grundsatz und den Prinzipien der Partizipation erläutert zum Beispiel Michael Kirchner in seinem Vortrag beim Korczak-Festival 2012 in Berlin: https://mediathek-jugendarbeit.de/partizipation-des-kindes-bei-janusz-korczak/.

[5] Daran kann man, wenn man Andrzej Wajdas Film von 1990 sieht, zweifeln, und sicher würde eine findige Psychologin auch in seinen Texten Dinge finden, die eine weniger heilige Unterseite seiner Lebensleistung offenbart. Auch feministische Kritik wird nicht völlig vermeidbar sein. Dennoch beeindruckt an seinen Werken eine bedeutende Anstrengung zur möglichst redlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit und Person.

[6] Laborexperimente qualifizieren sich für die Herstellung gesetzmäßiger Kausalaussagen durch ihre Wiederholbarkeit unter angebbaren Bedingungen. Mit der Wiederholbarkeit sind auch die Gegenstände des Experiments austauschbar. Eben dieses Element der Austauschbarkeit widerstreitet den strengeren Philosophien individueller Persönlichkeiten und realer Beziehungen.